当我们面对一件设计作品时,无论是建筑、家具、产品,还是艺术装置,第一眼往往会被它的外形、色彩或材料所吸引。我们可能会说:“这件作品好看”“这把椅子很特别”“这个空间很舒服”。但是,真正让设计产生深度与价值的,并不仅仅是“表面”,而是它背后隐藏的故事与背景。

理解设计背后的背景,就像阅读一部小说,不只是看情节的发展,还要透过文字去体会人物的思想、社会的环境与时代的氛围。设计中的线条、比例和材质,正是一个时代、一个文化、一个设计师所留下的注脚。

文化与历史的沉淀

设计从来不是凭空诞生的,它总是生长在特定的文化与历史语境之中。

以家具为例,意大利家具中的优雅曲线,承载着文艺复兴以来对比例与美学的执着。那种柔和而克制的曲线背后,是古希腊罗马对人体比例的探索,是米开朗琪罗与达·芬奇留下的审美基因。而中国传统家具中的榫卯结构,则不仅仅是一种工艺上的智慧,更是一种哲学观念的体现。“天人合一”的思想让工匠在不使用一颗钉子的情况下,让木材彼此结合,借由自然的力量获得稳固。

当我们理解这些背景时,就会发现一张椅子不仅仅是一件供人坐下的物件,它其实是文明之间对话的媒介,是历史在当下的一种回响。

设计师的个人故事

如果说文化与历史提供了设计的“大背景”,那么设计师个人的成长经历与思想路径,则为作品注入了独特的灵魂。

很多作品都承载着设计师的情感与记忆。有的灵感来自童年生活,比如童年常坐的木椅成为未来作品的原型;有的作品源自一次旅行,比如在异国看到的光影、自然的纹理,都会成为触发创作的契机。还有些作品回应的是社会议题,例如环保、性别平等、身份认同等,设计成为表达观点的一种方式。

因此,理解作品的背景,也意味着去体会设计师的“自传”。作品是他们与世界沟通的语言。

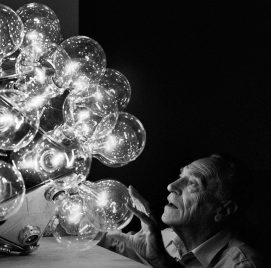

技术与工艺的探索

设计的背景不仅包括文化和个人故事,也包含技术与工艺的考量。

为什么要使用某种材料?为什么选择传统工艺,而不是现代工业手段?每一个决定的背后都有其意义。比如,当一把椅子采用手工雕刻而非机器切割时,作品往往强调的是温度与独特性;而使用数控技术(CNC)切割,则象征着设计师拥抱工业化与精确度的态度。

技术与工艺不仅是手段,它们也是设计理念的延伸。我们今天讨论的可持续设计、再生材料的使用,实际上也是一种工艺选择,更是一种价值观的体现。理解这些,就像理解一部作品“为什么长成这个样子”。

市场与社会需求

设计并不只是为了满足设计师的个人表达,它还必须回应市场与社会需求。

二十世纪的包豪斯运动,就是在工业化大规模生产的背景下诞生的,它强调“功能优先”,简洁的线条与合理的构造,是社会对效率和现代化的呼声。而在当下,越来越多的可持续设计、模块化设计、共享空间设计,则是对全球化、环保和社会责任的回应。

社会背景不仅塑造了设计的形式,也决定了设计的走向。当我们看到一件作品时,如果能够理解它诞生时的社会环境,我们就能更清楚地看到它的价值:它不仅是“物”,更是“时代”的写照。

设计与使用者的关系

除了设计师和社会,设计作品最终要面对的是使用者。设计的背景也包含着与人日常生活的互动。

一张椅子不仅仅是艺术品,它还承载着“舒适”“安全”“陪伴”等功能性与情感性需求。好的设计会考虑到使用者的身体尺度、心理需求和生活习惯,而这些需求又因文化差异而不同。欧洲的厨房设计强调社交性,中国的厨房设计则往往更注重效率与空间利用。这些差异背后,正是生活方式与社会观念的不同。

理解这种“人与物”的关系,我们就能更好地读懂设计的本质:它是人与环境之间的桥梁。

从“看见”到“理解”

仅仅“看见”一个设计作品,容易停留在视觉的愉悦;而当我们努力去“理解”其背后的文化、故事、工艺、社会语境与使用关系时,才会真正体会到设计的厚度与温度。

理解设计的背景,不仅帮助我们欣赏作品本身,更能启发我们思考:

设计究竟如何影响我们的生活?它如何塑造我们的审美、我们的社会,甚至我们的未来?